भारत में सन 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) कानून का एक मौलिक हिस्सा है जो नागरिक मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है।

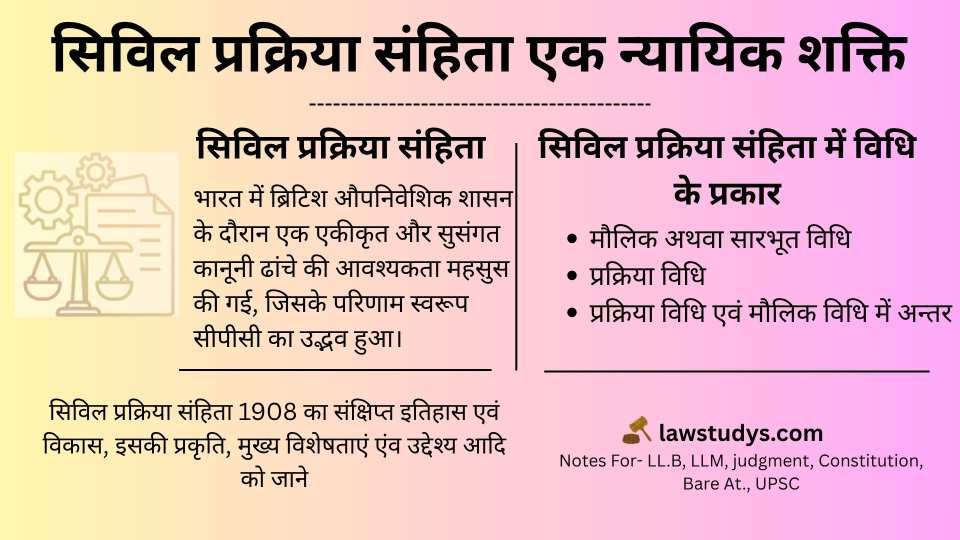

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान एक एकीकृत और सुसंगत कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसुस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सीपीसी का उद्भव हुआ।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास, इसकी प्रकृति, मुख्य विशेषताएं एंव उद्देश्य आदि को जानने के लिए इस आलेख को अंत तक पढ़े-

सिविल प्रक्रिया संहिता

सिविल प्रक्रिया संहिता जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) भी कहा जाता है का भारत में इतिहास वास्तविक रूप से सन् 1859 से प्रारम्भ होता है, जबकि प्रथम व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित की गई थी।

सन् 1859 से पूर्व व्यवहार प्रक्रिया विधि अस्त-व्यस्त अवस्था (Chaotic condition) में थी। व्यवहार न्यायालयों पर प्रयोज्य होने वाली कोई एकरूप प्रक्रिया विधि नहीं थी। इतना ही नहीं, एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रक्रिया विधियों का प्रचलन था।

उदाहरण के लिए अकेले बंगाल में एक साथ नौ विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों का प्रयोग किया गया था। इन सब कमियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।

प्रथम बार सर चार्ल्स वुड ने द्वितीय विधि आयोग को सरल एवं एकरूप प्रक्रिया संहिता तैयार करने का निदेश दिया। तदनुसार आयोग ने प्रक्रिया विधि सम्बन्धी चार प्रारूप तैयार किये और उन्हीं के आधार पर आगे चलकर सन् 1859 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित की गई।

यह भी जाने – परिवाद क्या है? परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व एंव परिवाद दर्ज करने की प्रक्रिया

लेकिन अभी तक यह संहिता प्रेसीडेन्सी नगरों के सर्वोच्च न्यायालयों एवं प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालयों पर प्रयोज्य नहीं होती थी।

आगे चलकर इसमें काफी संशोधन किये गये और सन् 1862 में सर्वोच्च न्यायालय एवं सदर दीवानी अदालतें समाप्त होने पर इस संहिता को उच्च न्यायालयों के लिए भी लागू कर दिया गया।

सन् 1859 की व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का प्रक्रिया विधि में एकरूपता लाने का एक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, फिर भी वह अभी तक अपूर्ण संहिता ही मानी जाती रही। हिटले स्टॉक्स के अनुसार यह संहिता “ill drawn, ill arranged and incomplete” संहिता थी,

इसलिए हैरिंग्टन ने इसे पुनः संशोधित करने का प्रयास किया गया, उसने एक नया प्ररूप तैयार किया जिसकी निम्न विशेषताएँ थी –

(i) सन् 1859 की सीपीसी के प्रावधानों को क्रमबद्ध (Systematic) रूप से पुनः व्यवस्थित (rearranged) किया गया,

(ii) इंगलैण्ड के न्यायतंत्र अधिनियमों (Judicature Acts) के आधार पर अनेक नये प्रावधान सम्मिलित किये गये एवं

(iii) न्यूयार्क सिविल कोड से भी कुछ प्रावधान लिये गये और उन्हें इस सहिता में सम्मिलित किया गया।

लेकिन जैसा कि कहा जाता है, “Like life law is not static” इस संहिता में भी अनेक बार संशोधन किये गये। कालान्तर में इसने सन् 1877 एवं सन् 1882 की महिला का रूप लिया और अन्ततः सन् 1908 में यह एक परिष्कृत रूप में हमारे सामने आई।

यह संहिता अपने आप में एक पूर्ण सहिता थी प्रक्रिया सम्बन्धी तत्कालीन अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। फिर भी खेद है कि यह प्रशंसा का पात्र न बन सकी और समय-समय पर इसमें संशोधन करने के सुझाव दिये जाते रहे।

स्वयं विधि आयोग ने अपने 27वें, 40वें, 45वें एवं 55वें प्रतिवेदनों में सन् 1908 की सीपीसी में विविध संशोधन करने की अनुशंसा की और इसी का परिणाम है कि सन् 1974 में व्यवहार प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक लाया गया|

लोकसभा ने भी इस पर दिनांक 23 अगस्त, 1976 को अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार सन् 1976 की वर्तमान प्रक्रिया संहिता आमूलचल परिवर्तनों साथ हमारे हाथों में है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रकृति

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज एवं परिवार में अनेक कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करना होता है, जैसे – सम्पत्ति का लेन-देन, शादी-विवाह, व्यापार-व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि। कभी-कभी ये सहज ही में सम्पन्न हो जाते है तो कभी पग-पग पर व्यवधानों का सामना करना होता है।

अपनी व्यथा के निवारण के लिए वह न्यायालय की शरण भी लेता है। न्यायालय अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से व्यथित पक्ष को उपचार प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया का उल्लेख इस संहिता में किया गया|

सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। जब एक बार कोई कार्यवाही इस संहिता के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दी जाती है तो अधिकार एवं उपचार, अन्यत्र कहीं न कहीं मिल ही जाते है। संहिता में विहित प्रक्रिया के अलावा अन्य सारी प्रक्रियायें निषेधित है।

कोई व्यक्ति अपने अधिकार एंव दयित्व्यों को किस तरह से प्रवर्तन करेगा या इनका उल्लंगन होने पर किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, इन सबका उल्लेख प्रक्रिया सम्बन्धी विधि में दिया गया है|

यह भी जाने – प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या हैं? इसका महत्व एंव दर्ज कराने की प्रक्रिया | FIR

सिविल प्रक्रिया संहिता में विधि के प्रकार

विधि को मूलतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

(i) मौलिक अथवा सारभूत विधि – मौलिक विधि वह है जो अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को परिभाषित करती है अथवा उनकी विवेचना करती है।

सारभूत विधि का कार्य सारवान् विधिक अधिकारों, प्रास्थिति तथा विधिक कर्तव्यों को परिभाषित करना तथा सृजित व प्रदत्त करना है, भारतीय संविदा अधिनियम, सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता आदि मौलिक विधियाँ है|

(ii) प्रक्रिया विधि – प्रक्रिया विधि वह है जो मौलिक विधि को प्रवृत्त करने के लिए कार्यवाही का निर्धारण करती है।

सॉमण्ड के अनुसार – विधि की वह शाखा है जो विवाद के क्रम को प्रशासित अथवा नियंत्रित करती है प्रक्रिया विधि कहलाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रस्तावना प्रक्रिया सम्बन्धी उद्देश्य को स्पष्ट करती है|

प्रक्रिया विधि वास्तव में कार्यवाही की विधि को कहते है, जिसके अन्तर्गत सिविल एवं दाण्डिक समस्त कार्यवाहियाँ आ जाती है। इस प्रकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि प्रक्रिया विधि है।

वास्तव में प्रक्रियात्मक विधि का कार्य उस तन्त्र एवं रीति को सुनिश्चित करना है जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित एवं लागू किया जाना है।

घनश्याम दास बनाम डोमीनियम ऑफ इण्डिया के मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि – सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक विधि है। यह न तो कोई अधिकार देती है और न किसी अधिकार को छीनती है। यह सिविल न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करती है। (ए.आई.आर. 1984 एस. सी. 1004)

प्रक्रिया विधि एवं मौलिक विधि में अन्तर

इस आलेख में प्रक्रिया विधि एवं मौलिक विधि के अन्तर को संक्षेप में स्पष्ट किया गया है। इन दोनों में मुख्य रूप से निम्नलिखित अन्तर मिलता है –

(i) प्रक्रिया विधि वाद की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है, जबकि मौलिक विधि का सम्बन्ध वाद के प्रयोजन एवं विषय-वस्तु से होता है।

(ii) प्रक्रिया विधि का सम्बन्ध उन साधनों से होता है जो न्याय प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाये जाते है, जबकि मौलिक विधि का सम्बन्ध स्वयं न्याय प्रशासन के उद्देश्यों से होता है।

(iii) प्रक्रिया विधि वाद से सम्बन्धित पक्षकारों एवं न्यायालयों के सम्बन्धों एवं आचरणों को नियन्त्रित करती है, जबकि मौलिक विधि वाद की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में पक्षकारों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं आचरणों को नियन्त्रित करती है।

(iv) प्रक्रिया विधि ऐसी कार्य प्रणाली को नियन्त्रित करती है जो न्यायालय के भीतर है, जबकि मौलिक विधि उन तथ्यों को नियन्त्रित करती है। जो न्यायालय से बाहर के है।

(v) प्रक्रिया विधि वाद की कार्य-प्रणाली को नियन्त्रित करती है, जबकि मौलिक विधि अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की विवेचना करती है।

प्रक्रिया विधि का आशय

किसी भी प्रक्रिया विधि का आशय न तो नये अधिकारों का सृजन करना होता है और ना ही विद्यमान अधिकारों को छीनना| यह मुख्य रूप से न्यायालयीन प्रक्रिया को विनियमित करती है। इसी संदर्भ में सिविल प्रक्रिया विधि का आशय भी सिविल न्यायालयों में केवल प्रक्रिया को विनियमित करना है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है निति प्रक्रिया सहिता मौलिक विधि नहीं होकर प्रक्रिया सम्बन्धी विधि है। अतः इसका उद्देश्य वाद संस्थित होने से डिक्री के निष्पादन तक की कार्यवाहियों को नियमित करना है।

सीपीसी की विशेषताएँ

संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की अपनी कतिपय विशेषताएँ हैं, जो निम्नलिखित है –

(1) प्राङ्न्याय के सिद्धान्त (The doctrine of Res-Judicata) को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। अब इसे स्वतन्त्र कार्यवाहियों एवं निष्पादन की कार्यवाहियों पर भी लागू कर दिया गया है।

(2) एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में वादों के अन्तरण की शक्ति, जो अब तक राज्य सरकार में निहित थी, अब यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है।

(3) व्यावसायिक संव्यवहारों में आज्ञप्ति के पश्चात्वर्ती काल के लिए ब्याज की दर में वृद्धि कर दी गई है।

10,000 रुपये से अधिक की आज्ञप्ति के मामलों में ब्याज की दर पक्षकारों द्वारा अनुबन्धित दर होगी और ऐसी अनुबन्धित दर के अभाव में ब्याज की दर राष्ट्रीयकृत बैंकों की दरों के अनुसार होगी।

(4) अब सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके वेतन को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब तक यह संरक्षण केवल शासकीय कर्मचारियों एवं रेलवे तथा स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को ही उपलब्ध था।

(5) सरकार के विरुद्ध बाद संस्थित करने के लिए उपबन्धित धारा 80 में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब सरकार के विरुद्ध शीघ्र एवं तत्काल अनुतोष प्राप्त करने हेतु संस्थित किये जाने वाले वादों के लिए धारा 80 के अन्तर्गत सूचनापत्र (Notice) आवश्यक नहीं होगा।

(6) लघुवाद न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञेय (Cognizable) होने वाले वादों की आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि –

(i) मूल बाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन 3,000 रुपये से अधिक न हो, या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963

(ii) उसमें विधि का कोई प्रश्न (Question of law) अन्तर्ग्रस्त न हो।

(7) किसी अपील के विरुद्ध दूसरी अपील तभी की जा सकेगी जबकि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि उसमें विधि का कोई सारवान् प्रश्न (Substantial question of law) अन्तग्रस्त है।

(8) द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जा सकेगी।

(9) किसी व्यवहार कार्यवाही में एक विधायिका के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने एवं निरुद्ध रखने की अवधि में वृद्धि कर उसे 14 से 40 दिन कर दिया गया है।

(10) लिखित कथन एवं दस्तावेजों को बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

(11) कारावास में निरुद्ध व्यक्तियों को साक्ष्य देने के प्रयोजन हेतु न्यायालय में उपस्थित किये जाने के सम्बन्ध में एक नया आदेश 16- ए जोड़ा गया है।

(12) अब वैज्ञानिक अनुसंधान (Scientific investigation), लिपिकीय कार्यों के अनुपालन एवं कतिपय चल सम्पत्ति के विक्रय हेतु कमोशन जारी किया जा सकेगा।

(13) अब केवल इस आधार पर कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन का आदेश नहीं प्राप्त किया जा सकेगा।

(14) पारिवारिक मामलों से सम्बन्धित विवादों में एक विशिष्ट प्रक्रिया का उपबन्ध आदेश 32-ए के अन्तर्गत किया गया है।

(15) निर्धन व्यक्तियों की सहायतार्थ अनेक व्यवस्थाएँ नयी संहिता में की गई है।

नयी संहिता की विशेषताओं की यह सूची अन्तिम और पूर्ण नहीं है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक नयो व्यवस्थाएँ सहिता में की गई हैं जिनका उल्लेख सम्बन्धित अध्यायों में किया गया है।

सीपीसी की योजना एवं क्षेत्र

सिविल प्रक्रिया संहिता में धाराएँ एवं नियम दोनों सम्मिलित हैं। धाराएँ पक्षकारों को सारभूत अधिकार प्रदान करती हैं एवं क्षेत्राधिकार का सृजन करती हैं जबकि प्रथम अनुसूची के नियम आवश्यक रूप से प्रक्रिया के नियम हैं और वे क्षेत्राधिकार के प्रयोग की रीति का उल्लेख करते है।

इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता में न केवल धाराएँ ही सम्मिलित है अपितु प्रथम अनुसूची के नियम भी सम्मिलित है और साथ ही वे नियम भी सम्मिलित है, जो समय-समय पर उच्च न्यायालयों द्वारा संशोधित किये गये है तथा समय-समय पर इनमें भी संशोधन एवं परिवर्तन होते रहे है।

सीपीसी के उद्देश्य

जैसा की संहिता की प्रस्तावना में कहा गया है की यह अधिनियम सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित है जिसमे कहा गया है कि, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंगन होने पर न्यायालय किस प्रक्रिया से उसे उपचार प्रदान करेगा और उन उपचारों को किस प्रकार से निष्पादित किया जाएगा

संशोधित व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया, उसमें निम्नलिखित प्रमुख है –

(i) विवादग्रस्त पक्षकारों के मामले का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों (Principles of Natural Justice) के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) न्याय में विलम्ब नहीं हो, इसलिए व्यवहार वादों एवं कार्यवाहियों के शीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाना चाहिए।

(ii) प्रक्रिया की पेचीदगी को दूर किया जाकर उसे सरल बनाया जाना चाहि, ताकि समाज का निर्धन वर्ग भी न्याय प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सके।

(iv) सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य मात्र सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को समेकित एवं संशोधित करना है।

(v) सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य पीड़ित पक्षकारों को अपने अधिकारों एवं दायित्वों को सरल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करवाना है।

(vi) सिविल प्रक्रिया संहिता एक सामान्य विधि है जो व्यक्तिगत एवं विशिष्ट विधि को प्रभावित नहीं करती है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का कार्यान्वयन विशिष्ट अथवा क्षेत्रीय विधि की प्रक्रिया द्वारा करवाना चाहता है तो उसे इस संहिता में दी गई प्रक्रिया प्रभावित नहीं करेगी।

(vii) कोई भी व्यक्ति चाहे निर्धन हो या धनवान सभी को इस संहिता में अपने अधिकारों के उल्लंघन की समान प्रक्रिया उपलब्ध है। निर्धन व्यक्तियों को धन के अभाव के कारण विशिष्ट प्रावधान संहिता में उपलब्ध है।

(viii) 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में पूर्व संहिता के दोषों को दूर कर के प्रक्रिया में विलम्ब को दूर करने का प्रयास किया गया है।

(ix) समय व्यतीत होने के परिणामस्वरूप यदि संहिता में उल्लिखित प्रक्रिया किसी पक्षकार के साथ न्याय कर पाने में विफल रहती है तो इस संहिता में धारा 151 के अन्तर्गत न्यायालय को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ऐसी प्रक्रिया के परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया है।

इस प्रकार नई सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना, विलम्ब को टालना एवं प्रक्रिया को सरल बनाना रहा है।

उद्देशिका के अनुसार संहिता का मुख्य उद्देश्य सिविल अधिकारिता वाले न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित करना है। संहिता का उद्देश्य किसी को दण्डित करना अथवा उन पर शास्ति अधिरोपित करना नहीं होकर न्याय को बढ़ावा देना तथा न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

यही कारण है कि इसके प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि दोनों पक्षकारों के साथ न्याय हो सके। तकनीकी पेचीदगियों से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक विधि सारभूत विधियों को लागू करने के लिए है ना की उन्हें छीनने या कम करने के लिए।

महत्वपूर्ण आलेख

रूढ़ि की परिभाषा, तत्व और विधि में उसका स्थान – सरल और सटीक व्याख्या

विद्वेषपूर्ण अभियोजन किसे कहते है? परिभाषा एंव इसके आवश्यक तत्व | अपकृत्य विधि

नोट – पोस्ट में संशोधन की आवश्यकता होने पर जरूर शेयर करें और ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।

संदर्भ – बुक सिविल प्रक्रिया संहिता चतुर्थ संस्करण (डॉ. राधा रमण गुप्ता)