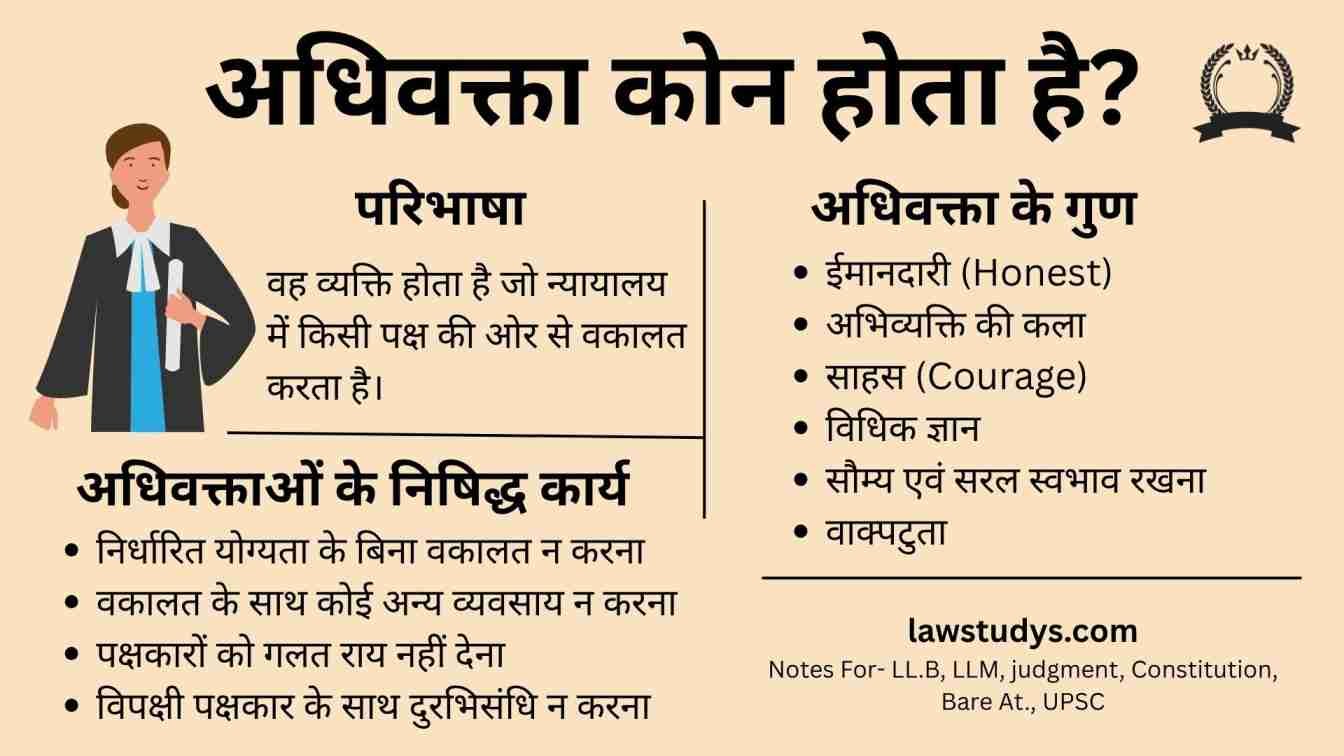

इस आलेख में अधिवक्ता किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा, प्रकार, एक सफल अधिवक्ता (वकील) में क्या गुण होने चाहिए तथा विधि के अधीन अधिवक्ता के निषिद्ध कार्य के बारें में आसान शब्दों में बताया गया है-

अधिवक्ता कोन होता है

कानून के क्षेत्र में अधिवक्ता (advocate) वह व्यक्ति होता है जो, अपने ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें कानूनी सलाह देकर, उनकी समस्या का निपटारा करते है|

लेकिन विस्तृत अर्थों में वकील से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उपस्थित होकर पैरवी करता है, वाद-परिवाद प्रस्तुत करता है, उसका पक्ष रखता है, बोलता है तथा उसका प्रतिनिधित्व करता है|

अधिवक्ता की परिभाषा

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 1 (क) के अनुसार अधिवक्ता से तात्पर्य, ऐसे ब्यक्ति से है जिसका नाम अधिवक्ताओं की नामावली (Roll of Advocates) में दर्ज है|

लेकिन अधिवक्ता के रूप में यह सम्पूर्ण परिभाषा नहीं है। वस्तुतः वकील से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो, न्यायालय में अपने पक्षकार की ओर से पैरवी करता है, उसका पक्ष रखता है, उसकी ओर से न्यायालय में उपस्थिति देता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। अधिवक्ता को वकील, प्लीडर, एडवोकेट आदि नामों से भी जाना जाता है।

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि, अधिवक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप कार्य करता है इसके अलावा एक वकील का विधि स्नातक होने के साथ साथ उसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज होना भी आवश्यक है।

विधि व्यवसाय करने का अधिकार

अनेक बार हमारे सामने यह प्रशन आता है कि, विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसे है? अथवा वकील कोन बन सकता है? या अधिवक्ता किसे कहा जा सकता है? इसके ऐसा व्यक्ति, जो –

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हो, तथा

(ii) जिसका नाम विधिज्ञ परिषद् की अधिवक्ताओं की नामावली में दर्ज हो, और वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो, वह विधि व्यवसाय कर सकता है अथवा वह वकील बन सकता है, लेकिन जिनके पास उपरोक्त योग्यताएं नहीं हैं वे विधि व्यवसाय नहीं कर सकते है यानि अधिवक्ता नहीं बन सकते है|

अधिवक्ता के प्रकार | Types of Advocate

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(1) के अनुसार अधिवक्ता दो प्रकार के होते है –

(i) वरिष्ठ अधिवक्ता व

(ii) अन्य अधिवक्ता

(i) वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate)

अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे अधिवक्ता से है जो, उच्च न्यायालय या उच्चत्तम न्यायालय की राय में अपनी योग्यता, विधि व्यवसायी वर्ग में विधि व्यवसाय काल या विधि ज्ञान के अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान का पात्र होता है।

अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपने अभ्यास के मामले में, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होंगे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी पेशे के हित में निर्धारित कर सकते हैं।

विधि का विशेष ज्ञान, अनुभव एंव बार में कार्य करने की अवधि के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता बना जाता है त्तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए “वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम् 1999” बनाए गए है।

इन नियमों को डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम हाई कोर्ट ऑफ़ जूडीकेचर एट इलाहाबाद के मामले में न्यायालय ने संवैधानिक माना है| उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदाभिहित किया जा सकता है। चाहे तत्सम्बन्धी नियम नहीं भी बने हो|

(ii) अन्य अधिवक्ता –

वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा शेष अधिवक्ता इस श्रेणी में शामिल है, हालाँकि यह इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है लेकिन पूर्व में हम अधिवक्ता कोन होता है के अन्तर्गत इसे समझ चुके है|

आमतौर पर वकील कई रूपों में कार्य करते है, जैसे कुछ वकील ऐसे होते है जो ग्राहकों को केवल कानूनी सलाह देते है, कुछ वकील ऐसे होते है जो ग्राहकों को कानूनी सलाह के साथ साथ अदालतों में भी उनका पक्ष रखते है और उनका प्रतिनिधित्व करते है तथा कुछ वकील ऐसे होते है जो किसी कम्पनी या संगठन या निकाय द्वारा नियुक्त होते है और वे उनकी और से कार्य करते है,

यह भी जाने – राज्य क्या है? परिभाषा, उत्पत्ति एंव राज्य की उत्पत्ति के सिद्वांत

इस तरह कार्य अनुसार वकील को कई भागों में विभाजित कर सकते है, जैसे – व्यवसायी वकील, कर वकील, आपराधिक वकील, पारिवारिक वकील, श्रम वकील, अनुबंध वकील, सरकारी वकील, रियल एस्टेट या सम्पति वकील, नागरिक आदिकर वकील आदि| वकील को एक सफल वकील बनने के लिए उसमे ईमानदारी, साहस, बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता आदि गुण होने चाहिए|

एक सफल अधिवक्ता के गुण

वकालत को एक कला (Advocacy is an art) माना जाता है और इसमें वही व्यक्ति निपुण हो सकता है जिसमे ईमानदार, साहस, वाकपटुता, सहभागिता आदि हो। विधि व्यवसाय को जितना आसान समझा जाता है वास्तव में वह उतनी आसान नहीं।

यह व्यवसाय अत्यन्त जोखिम भरा है क्योंकि इसमें एक निर्दोष व्यक्ति की हार उसका सब कुछ समाप्त कर देती है। इसमें वहीं वकील सफल हो सकता है जिसमें निम्नलिखित गुण विद्यमान हों इन्हें हम एक सफल वकील के गुण भी कह सकते है –

(i) ईमानदारी (Honest) –

वकील का पहला गुण उसका अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना है। यह वकील को सफलता के उच्च स्तर पर पहुँचा सकती है। ईमानदारी से तात्पर्य, वकील का अपने व्यवसाय, पक्षकार, साथी वकील एवं न्यायालय के प्रति निष्ठावान एवं विश्वसनीय बने रहना है। ईमानदारी के रस्ते से हट जाना वकील के पतन का कारण बन सकता है।

उच्चतम न्यायालय के मतानुसार, अधिवक्ताओं को ईमानदारी की भावना के साथ विधि व्यवसाय करना चाहिए, ना की मात्र धन कमाने की भावना से। न्यायाधीश एबोट पेरी ने सफल वकालत के लिए सात आयाम बताएं, जो निम्नांकित हैं –

(i) ईमानदारी (Honesty),

(ii) साहस (Courage),

(iii) उद्यम (Industry),

(iv) बुद्धिमत्ता (Wit),

(v) वाक्पटुता (Eloquence),

(vi) निर्णय (Judgement) क्षमता,

(vii) सहभागिता (Fellowship)

(ii) साहस (Courage) –

सफल वकील का दूसरा गुण उसका साहसी होना है। साहस से तात्पर्य अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष निडरत्ता एवं निर्भीकतापूर्वक रखने से है। वकील के मन में कभी भी भय या संकोच नहीं होना चाहिए उसे अपने पक्षकार के मामले को अदालत के समक्ष रखने का अदम्य साहस होना चाहिए। मन से कमजोर एंव डरपोक व्यक्ति कभी भी सफल वकील नहीं बन सकता है।

अधिवक्ताओं को अपने मामलों में सफलता के साथ साथ असफलता भी मिलती है, असफलता मिलने पर वकील को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपील या पुनरीक्षण से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि साहसी वकील ही सफलता की ऊँचाइयों पर पहुँच सकता है।

(iii) परिश्रम –

यह सफल वकील का तीसरा गुण है इसे उद्यम भी कहा जाता है। परिश्रम को सफलता की चाबी माना जाता है। जो जितना मेहनती यानि परिश्रमी होगा वह उतना ही वह सफल वकील बन सकता है। वकालत में वकील की हर समय परीक्षा होती है और इस परीक्षा में वही सफल हो सकता है जो अधिक मेहनत करता है।

न्यायालय के समक्ष वकील को अपने मामले की पूर्ण तैयारी करके रखना चाहिए। प्रकरण की पत्रावली पर उसकी गहरी पकड़ होनी चाहिए तथा उससे सम्बन्धित पूर्व-निर्णयों, तथ्यों, गवाहों के बयानों आदि का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

वकील को कभी भी मेहनत या परिश्रम से नहीं कतराना चाहिए क्योंकि आलसी अधिवक्ता कभी सफल अधिवक्ता नहीं बन सकता है।

(iv) वाक्पटुता –

जिस वकील की बोली (वाणी) मधुर एंव चातुर्य है उसे एक सफल अधिवक्ता माना जाता है| अपनी बात को न्यायालय के सामने बलपूर्वक रखना वाक्चातुर्य पर ही निर्भर करता है।

समय के अनुरूप अपनी बात को रखना, भाषा में मधुरता होना, मामले से सम्बंधित जरुरी शब्दों का ही प्रयोग करना एवं यथासमय शांत स्वभाव का परिचय देना ही एक सफल वकील के गुण हैं। उसकी भाषा इतनी सन्तुलित एवं संसदीय होनी चाहिए कि वह भाषा (वाणी) न्यायालय के मन को भा जाए।

(v) विधिक ज्ञान –

वकील के पास विधिक ज्ञान का होना उसका महत्त्वपूर्ण गुण है। वकील की मामले पर पकड़ तथा सम्बन्धित विधि व्यवस्था का ज्ञान उसकी सफलता में सहायक होते हैं यानि अधिवक्ता के पास विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा मामले से सम्बन्धित तथ्यो, पूर्व-निर्णयों पर उसकी गहरी पकड़ होनी चाहिए।

जैसे की हम जानते है कि, विधि परिवर्तनशील होती है उसमे समय समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते है तथा उच्च एंव उच्चतम न्यायालय द्वारा नए नए न्यायिक निर्णय दिए जाते रहते हैं और देश की संसद द्वारा भी अनेक समस्याओं पर विधि का निर्माण भी किया जाता रहा है इस कारण विधि एवं न्याय की अवधारणाएँ भी बदलती रहती है।

इसलिए अधिवक्ताओं को सदैव ऐसी विधियों एवं न्यायिक निर्णयों के सम्पर्क में रहना चाहिए और उसे कानूनी ज्ञान अद्यतन (up to date) रखना चाहिए|

(vi) सौम्य एवं सरल स्वभाव रखना –

वकील को न्यायालय एंव अपने कार्य क्षेत्र में अपना स्वभाव हमेशा सौम्य एंव मधुर रखना चाहिए। शान्त एवं सौम्य स्वभाव न्यायालय का मन जीतने में सहायक होते है। जो अधिवक्ता जितना अधिक सौम्य एंव सरल स्वभाव का होगा, उससे न्यायालय उतना ही प्रभावित होगा।

वकील को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष अत्यन्त सरल एवं सहज भाव से रखना चाहिए। अधिवक्ता को कभी भी क्रोध एवं उत्तेजना में नहीं आना चाहिए और उसमे न्यायालय की बात को भी शान्ति व धर्य से सुनने का साहस होना चाहिए।

बी. मलिक ने अपनी पुस्तक ‘आर्ट ऑफ लॉयर’ (Art of Lawyer) में यह मत व्यक्त किया है कि, वकील को न्यायालय से विवाद करने अथवा तुच्छ बातों पर झगड़ने या क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए उसको अपना स्वभाव हमेशा सौम्य एवं सरल रखना चाहिए।

(vii) मानव स्वभाव का ज्ञान –

वकील को सफल बनाने में मानव स्वभाव का ज्ञान भी सहायक सिद्ध होता है। वकील का अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क होने के साथ उसका न्यायालय, न्यायाधीश, साथी अधिवक्ता, पक्षकार, साक्षियों व जनसाधारण से भी सीधा सम्पर्क बना रहता है।

अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों से व्यवहार करना भी एक कला है और उनके स्वभाव के अनुकूल बात करना तभी सम्भव है जब वकील में मानव स्वभाव जानने की क्षमता हो।

(viii) अभिव्यक्ति की कला –

अभिव्यक्ति की कला (Art of expression) वकील का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण है। जिसमें अपनी बात को सरलता, सहजता, निर्भीकता एवं शालीनता से रखने की क्षमता होती है, सफलता ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलती है। यह कला उसी अधिवक्ता की हो सकती है –

(i) जिसका भाषा पर पूर्ण नियन्त्रण हो,

(ii) जिसका विधिक ज्ञान परिपक्व हो,

(iii) जिसका स्वभाव सरल एवं सौम्य हो,

(iv) जिसमें उद्बोधन की कला हो,

(v) जिसकी भाषा सन्तुलित एवं संसदीय हो, तथा

(vi) जिसमें आत्मविश्वास हो।

बी. मलिक ने अपनी कृति आर्ट ऑफ लायर (Art of Lawyer) में लिखा है कि, जिस वकील का भाषा पर अधिकार एवं नियन्त्रण होता है, वह उतना ही सम्मान का पात्र समझा जाता है।

अदालतों में बहस के समय वकील से अपने लम्भे अनुभव, ज्ञान एवं तर्क शक्ति का परिचय देने की अपेक्षा की जाती है। यह तभी सम्भव है जब उसकी भाषा स्पष्ट, सन्तुलित एवं संसदीय हो, उसकी अभिव्यक्ति सही हो, मामले के मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित हो, उसका मन शान्त एवं प्रसन्न हो तथा उसमे साहस एवं स्वाभिमान का भाव हो।

वकील की बहस ऐसी होनी चाहिए जिससे मामले से सम्बंधित वास्तविक स्थिति आसानी से न्यायाधीश को समझ में आ जाए और न्यायाधीश को अपना निर्णय देने में आसानी हो| अनेक बार मामले से सम्बंधित सभी बातें अभिलेख पर नहीं आ पाती हैं, उन बातों को बहस के दौरान ही न्यायाधीश के ज्ञान में लाया जाना चाहिए।

विधि व्यवसाय में सफल वकील उसे माना जाता है जो अपने स्वभाव, वाणी, विधिक ज्ञान एंव साहस से न्यायाधीश की पूर्व धारणा अथवा पूर्वाग्रह को ही बदल दें।

अधिवक्ताओं के निषिद्ध कार्य

अधिवक्ताओं को न्यायालय का अधिकारी माना जाता है तथा वकालत (विधि व्यवसाय) को पवित्र पेशा माना जाता है जिसे वकील (अधिवक्ता) सेवा भाव के उद्देश्य से करते है| उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि “न्याय प्रशासन एक प्रवाह है, इसे स्वच्छ, शुद्ध एवं प्रदूषणमुक्त रखा जाना न्याय के लिए आवश्यक है।

यह बार एवं बैंच दोनों का यह दायित्व बनता है कि वे न्याय प्रशासन की पवित्रता को बनाये रखें तथा माननीय उच्चतम न्यायालय अधिवक्ताओं से ऐसे आचरण की अपेक्षा करता है जो न्यायोचित है, यह मत न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं पर समान रूप से लागू होती है।

अधिवक्ताओं की अपनी एक ‘आचार संहिता’ (Code of Conduct) है। जिसमे कई कार्य ऐसे हैं जो उनके द्वारा किये जाने होते है और कई कार्य ऐसे हैं जिनका किया जाना अधिवक्ताओं के लिए प्रतिबंधित है।

यह भी जाने – अधिवक्ता कोन होता है? परिभाषा, प्रकार एंव एक सफल अधिवक्ता के गुण

यहाँ मुख्य मुख्य विधि के अधीन अधिवक्ता के निषिद्ध कार्य माननीय न्यायालय के निर्णयों सहित बताये गए हैं –

(1) निर्धारित योग्यता के बिना वकालत न करना –

वकील के निषिद्ध कार्य में पहला बिंदु अधिवक्ताओं का निर्धारित योग्यता धारण किए बिना वकालत करना हैं। निर्धारित योग्यता से तात्पर्य अधिवक्ता का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होने के साथ उसका नाम अधिवक्ताओं की नामावली में दर्ज होना है और उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए|

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त योग्यता के बिना विधि व्यवसाय करता है तो वह, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 45 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा| विधि स्नातक की उपाधि एवं सनद् धारण किए बिना वकालत प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को छः माह की अवधि के कारावास एवं 5000 – रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

राजेन्द्र सिंह बनाम डॉ. सुरेन्द्र सिंह के प्रकरण में न्यायालय ने, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं सनद् धारण किए बिना विधि व्यवसाय प्रारम्भ करना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 45 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना है। (1992 ब्रि लॉ. ज. 3749 मध्य प्रदेश)

(2) वकालत के साथ कोई अन्य व्यवसाय न करना –

वकील के निषिद्ध कार्य में यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अनुसार अधिवक्ता एक समय में केवल एक ही व्यवसाय (कार्य) कर सकता है यानि वह विधि व्यवसाय के साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो टैक्सी का व्यवसाय करता है वह उस टैक्सी व्यवसाय के साथ-साथ विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार न्यायालय ने एस. टी. डी. बूथ के साथ विधि व्यवसाय करना एवं पेट्रोलियम उत्पाद के व्यवसाय के साथ विधि व्यवसाय करने को अधिवक्ता के लिए निषिद्ध (Prohibited) कार्य माना है।

इस सम्बन्ध में डॉ. हनीराज एल. चुलानी बनाम बार कौंसिल ऑफ महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण प्रकरण है, इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि, विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है।

वकील को अपने पक्षकार को पर्याप्त समय देना होता है, उसे शान्ति एवं धैर्य से सुनना होता है तथा उसके साथ न्याय करना होता है।

यह सब तभी सम्भव हो सकता है जब अधिवक्ता अपनी वकालत के साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं करता हो। इस प्रकरण में अपीलार्थी जो डॉक्टर था व्पने चिकित्सा व्यवसाय के साथ-साथ विधि व्यवसाय भी करना चाहता था जिसकी बार कौंसिल द्वारा इजाजत नहीं दी गई। (ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2076)

(3) पक्षकारों को गलत राय नहीं देना –

वकील का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकारों को कभी भी गलत राय न दें और न उन्हें भ्रम में ना डाले। पक्षकारों को गलत राय देना निषिद्ध (Prohibited) है।

यदि किसी मामले में पक्षकार की हार भी हो जाती है तो अधिवक्ता को चाहिए की वह उसे दूसरी राय देने की बजाय पक्षकार को अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि करने की राय देनी चाहिए।

इसी तरह यदि पक्षकार का मामला कमजोर है तो उसे वैसी राय दी जानी चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण पक्षकार को गुमराह करना उचित नहीं माना गया है। अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को गलत राय दिया जाना वृतिक कदाचार (Professional misconduct) माना गया है।”

(4) विपक्षी पक्षकार के साथ दुरभिसंधि न करना –

अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकार के प्रति निष्ठावान एंव ईमानदार बना रहे, उसके साथ विश्वासघात नहीं करे। यह सभी जानते है कि अधिवक्ता एवं पक्षकार के बीच वैश्वासिक सम्बन्ध होते हैं।

वकील एवं पक्षकार के मध्य विश्वास की यह डोर टूटे नहीं, इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिवक्ता विपक्षी पक्षकार के साथ मिले नहीं अर्थात् अथवा साँठ-गाँठ (Collusion) नहीं करें। जैसे –

(i) विरोधी पक्ष की पैरवी नहीं करें और ना ही विरोधी पक्ष को मामले में कोई राय दें

(ii) विरोधी पक्ष से किसी भी तरह का शुल्क उपहार या भेंट स्वरूप ग्रहण ना करे।

(5) अन्य अधिवक्ता के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें –

वकील अपने पक्षकार के मामले में पैरवी तक ही सीमित रहे। उसे अन्य अधिवक्ता के मामले में एवं कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा कार्य रना वृतिक कदाचार में शामिल है।

इस सम्बन्ध में अभय प्रकाश सहाय बनाम हाईकोर्ट, पटना का प्रकरण महत्वपूर्ण है| इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि, आज यह प्रचलन चल पड़ा है कि अनेक वकील एक ही पक्षकार की ओर से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर लेते हैं।

जिससे यह पता नहीं चलता है कि वास्तव में किसी पक्षकार का अधिवक्ता कौन है इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अधिवक्ताओं को केवल अपने पक्षकारों के मामलों में ही पैरवी करनी चाहिए। अन्य मामलों में ना तो उपस्थिति देनी चाहिए और ना ही पैरवी करनी चाहिए। (ए.आई. आर. 1998 पटना 75)

(6) वादग्रस्त सम्पत्ति से संव्यवहार नहीं करना –

वकील के लिए वादग्रस्त सम्पत्ति से संव्यवहार करना निषिद्ध है अर्थात् वह न तो वादग्रस्त सम्पत्ति को अपने लिए खरीद सकता है और न ही उसका अन्यथा अन्तरण (Transfer) कर सकता है। ऐसा करना वृतिक कदाचार के क्षेत्र में आता है।

महत्वपूर्ण प्रकरण – पी. डी. गुप्ता बनाम राममूर्ति (ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 283)

इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि, “वकील व पक्षकार के मध्य वैश्वासिक सम्बन्ध होते हैं। पक्षकार सामान्यतः अपने अधिवक्ता के प्रभाव में रहते हैं। जिस कारण अधिवक्ता का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने पक्षकार पर असम्यक् असर (Undue influence) का प्रयोग न करें।

वकील अपने पक्षकार की सम्पत्ति को नहीं ख़रीदे और ना ही उसे अन्यथा भारग्रस्त करें। इस मामले में अपीलार्थी (पी. डी. गुप्ता) ने अपने पक्षकार की वादग्रस्त सम्पत्ति को खरीद कर मामले में उलझन पैदा कर दी थी। जिस पर भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Bar council of India) द्वारा अपीलार्थी की सनद् को एक वर्ष के लिए निलम्बित कर दिया गया।

(7) रिश्वत आदि नहीं लेना –

वकील को किसी भी मामले में न्यायाधीश, पेशकर आदि के नाम पर पक्षकारों से रिश्वत, उपहार आदि नहीं लेने चाहिए। अपने मामले में जीत हासिल करने के नाम पर न्यायाधीश, पेशकर, पुलिस अधिकारी आदि को रिश्वत देने के बहाने पक्षकार से रूपए वसूल करना वृतिक कदाचार में आता है।

महत्वपूर्ण केस – पुरुषोत्तम एकनाथ निमाड़े बनाम डी.एन. महाजन (ए.आई.आर. 1999 एस. सी. 2142)

इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि, न्यायाधीश आदि के नाम पर पक्षकारों से रिश्वत आदि लेना वृतिक कदाचार है और न्यायालय का अवमान भी इसलिए अधिवक्ताओं को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। यदि किसी वकील द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध कदाचार की कार्यवाही की जा सकती है।

(8) हड़ताल, बन्द आदि में भाग नहीं लेना –

अधिवक्ताओं के लिए हड़ताल, बन्द आदि में भाग लेना निषिद्ध है उनको हड़ताल, बन्द आदि से बचना चाहिए। हड़ताल एवं बन्द से पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हड़ताल एवं बन्द के दिनों में पक्षकारों की ओर से न तो उपस्थिति दी जा सकती है और न ही पैरवी की जा सकती है। इस कारण यह प्रवृत्ति पक्षकारों के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होती है।

न्यायपालिका स्वतंत्र अंग है जो बिना किसी भय, धमकी व उत्पीड़न के काम करने के लिए कृतसंकल्प है। यदि वकील किसी अवैध हड़ताल, बन्द अथवा बहिष्कार द्वारा न्यायालयों के कामकाज को ठप्प करने का प्रयास करते है तो उनका यह कृत्य न्यायालय का अवमान है।

महत्वपूर्ण केस – हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए. आई, आर 2003 एस. सी. 739)

इस मामले में न्यायालय ने कहा है कि, “अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने या न्यायालयों का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों में स्थगन दें, यह आवश्यक नहीं है। यदि वकील हड़ताल के कारण न्यायालय में उपस्थिति नहीं देता हैं तो उन पर खर्चा अधिरोपित किया जा सकता है।

जैसा की वकील को न्यायालय का अधिकारी माना जाता है एंव समाज में उसका अपना विशिष्ट स्थान है। अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकारों के प्रति निष्ठावान रहे तथा मामले की समुचित पैरवी करें। न्यायालय में हड़ताल, बन्द, बहिष्कार आदि करने से मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए अधिवक्ता को हड़ताल आदि से बचना चाहिए।

हड़ताल, बन्द, बहिष्कार आदि अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकार नहीं है| राजेन्द्र सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1993 क्रि. लॉ. ज. 1968 पंजाब एण्ड हरियाणा) तथा स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राय साहब (1993 क्रि. लॉ. ज. 636 पंजाब एण्ड हरियाणा) के मामलों में न्यायालय ने कहा गया है कि, अधिवक्ताओं को अनावश्यक हड़ताल आदि की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए।

(9) पैरवी से हट जाना –

यदि वकील किसी मामले में किसी पक्षकार का साक्षी बन जाता है तो उसे स्वेच्छा से उस मामले में पैरवी से हट जाना चाहिए यानि उसमें उसे पक्षकार की और से न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए अथार्त पैरवी नहीं करनी चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त वकील के निषिद्ध कार्य है। इसी तरह के और भी अन्य कार्य हो सकते हैं जिनसे अधिवक्ताओं को बचना चाहिए।

महत्वपूर्ण आलेख

भारतीय दण्ड संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह संहिता भारत में कब लागू हुई?

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या हैं? इसका महत्व एंव दर्ज कराने की प्रक्रिया | FIR

हेंस केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धान्त: व्याख्या, तत्व, महत्त्व और आलोचना