इस आलेख में, सन् 1726 से पहले मद्रास (चेन्नई) की न्यायिक संस्थाओं का विकास कैसे एंव कितने तीन चरणों में हुआ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न्यायिक प्रशासन, चोल्ट्री कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट और मेयर्स कोर्ट की भूमिका आदि को सरल भाषा में समझाया गया है-

परिचय: मद्रास का न्यायिक प्रशासन

भारतीय विधि का इतिहास, भारत में अंग्रेजों के आगमन तथा ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना से जुड़ा हुआ है। यह सभी जानते है कि सन् 1601 में अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने सर्वप्रथम सन् 1612 में सूरत में तत्कालीन मुगल सम्राट जहाँगीर की अनुमति से एक फैक्ट्री की स्थापना की थी।

उसके बाद सन् 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज द्वारा चन्द्रगिरि के राजा से ईस्ट इण्डिया कंपनी के लिए कुछ भूमि प्राप्त की गई, जिसे प्रारम्भ में मद्रास पट्टनम के नाम से जाना गया।

यहाँ दो प्रकार की बस्तियाँ बसाई गईं जिन्हें नाम दिया गया -व्हाइट टाउन (White Town) एवं ब्लैक टाउन (Black Town)। यही बस्तियाँ आगे चलकर मद्रास के नाम से विख्यात हुईं। इस प्रकार मद्रास नगर की स्थापना का मुल्ह्य श्रेय फ्रांसिस डे को जाता है।

यह भी जाने – अपराधशास्त्र क्या है? परिभाषा एंव इसका महत्त्व | Criminology in Hindi

प्रशासनिक कानून : शासन व्यवस्था की रीढ़ – परिभाषा, प्रकृति एवं उसके विस्तार क्षेत्र की व्याख्या

मद्रास के न्यायिक प्रशासन का विकाश

अपने प्रारम्भिक काल में मद्रास का न्यायिक प्रशासन स्पष्ट नहीं था, न तो न्यायिक संस्थाओं का कोई स्पष्ट स्वरूप था और न ही विधि का। यह भी पता नहीं था कि किन मामलों पर कौनसी विधि लागू होगी। धीरे-धीरे न्यायिक प्रशासन में सुधार कर इसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया।

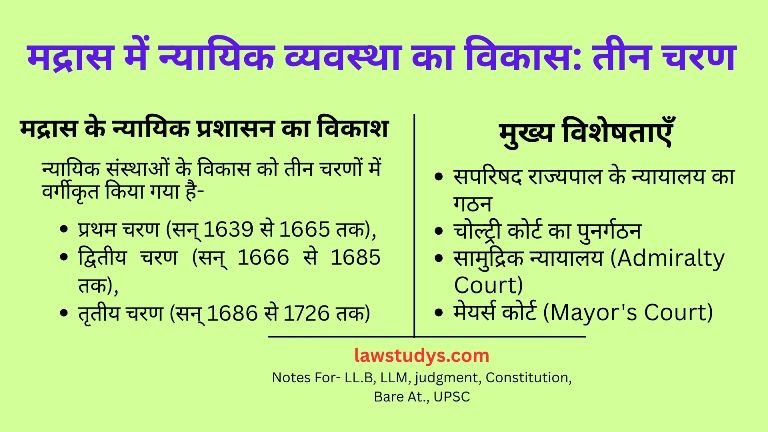

अध्ययन की दृष्टि से मद्रास की न्यायिक अवस्था अथवा न्यायिक संस्थाओं के विकास को तीन चरणों में वर्गीकृत किया गया है-

(1) प्रथम चरण (सन् 1639 से 1665 तक),

(2) द्वितीय चरण (सन् 1666 से 1685 तक),

(3) तृतीय चरण (सन् 1686 से 1726 तक)

प्रथम चरण (सन् 1639 से 1665 तक)

मद्रास में न्याय प्रशासन के प्रथम चरण में दो प्रकार के न्यायालय थे- (i) एजेण्ट एवं काउंसिल के न्यायालय तथा (ii) चोल्ट्री कोर्ट (Choultyr Courts)।

एजेण्ट एवं काउन्सिल के न्यायालय व्हाइट टाउन के निवासियों के दीवानी एवं फौजदारी (Civil and Criminal) मामलों का निर्माण करते थे जबकि चौल्ट्री कोर्ट ब्लैक टाउन के निवासियों के मामलों का।

प्रत्येक चौल्ट्री कोर्ट का न्यायाधीश एक भारतीय व्यक्ति होता था जिसे ‘आडिगर’ (Adigar) के नाम से जाना जाता था। आडिगर सामान्यतः गाँव का मुखिया हुआ करता था। चौल्ट्री कोर्ट का मुख्य कार्य था-

(i) अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना,

(ii) साधारण प्रकृति के दीवानी मामलों का निस्तारण करना,

(iii) चुंगी वसूल करना, तथा

(iv) भूमि के क्रय-विक्रय के लेखा सम्बन्धी मामलों का निपटारा करना आदि।

यह भी जाने – लोकहित वाद क्या है? उद्देश्य, प्रमुख मामले व निजी हितवाद से अन्तर

इन न्यायालयों को गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकारिता नहीं थी। ऐसे मामलों का निपटारा करने से पूर्व शासक से परामर्श लेना अनिवार्य था। गंभीर अपराधों के लिए कोई निश्चित विधि भी नहीं थी। ऐसे मामलों का विनिश्चय अपराधी की परिस्थितियों के आधार पर किया जाता था।

इसी दौरान सन् 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा एक चार्टर जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप समस्त न्यायिक शक्तियाँ सपरिषद् राज्यपाल (Governor in Council) में केन्द्रित हो गई तथा भारत स्थित आंग्ल बस्तियों में न्याय प्रशासन के लिए आंग्ल विधि (English Law) का प्रयोग किया गया।

इस प्रकार मद्रास की प्रथम चरण की न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं थी। तत्कालीन न्याय व्यवस्था का आभास हमें निम्नांकित मामलों से होता है-

(क) भारतीय अभियुक्त द्वारा हत्या का मामला (1641),

(ख) ब्रिटिश सैनिक की हत्या का मामला (1642),

(ग) सार्जेण्ट का मामला (1944) आदि।

इसके अलावा हत्या जैसे मामलों में बिना परीक्षण के अभियुक्त को दण्डित कर दिया जाता था। उस समय न तो कोई निश्चित विधि थी और न ही प्रक्रिया।

द्वितीय चरण (सन् 1666 से 1685 तक)

मद्रास में न्यायिक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण सन् 1666 से सन् 1685 तक का काल माना जाता है। इस चरण में न्यायिक प्रशासन में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए, यथा-

(i) सपरिषद राज्यपाल के न्यायालय का गठन

द्वितीय चरण में एजेण्ट एवं काउन्सिल के न्यायालय को सपरिषद राज्यपाल (Governor in Council) के न्यायालय में बदल दिया गया। इस न्यायालय को कंपनी के कर्मचारियों तथा प्रेसीडेंसी क्षेत्र में रहने वाले सभी अंग्रेज एवं भारतीयों के मामलों में सुनवाई की अधिकारिता थी। मामले चाहे वे सिविल हों अथवा आपराधिक, आंग्ल विधि के अनुसार निपटाए जाते थे।

ऐसा माना जाता था कि परिषद राज्यपाल के न्यायालय की स्थापना का श्रेय एक यूरोपीय महिला एसेन्शिया डास के मामले को जाता है जिस पर अपनी एक दासी की हत्या का आरोप था।

मामला गंभीर होने से एजेण्ट एवं काउन्सिल के न्यायालय द्वारा कंपनी के अधिकारियों से परामर्श किया गया। परामर्श में कहा गया है कि मामला सन् 1661 के चार्टर में की गई व्यवस्था के अनुसार निपटाया जाए।

यह भी जाने – सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास, प्रकृति और उद्देश्य की गहराई से व्याख्या

यह चार्टर न्यायिक शक्ति अथवा सपरिषद राज्यपाल को प्रदान करता था, इसलिए अब ये न्यायालय सपरिषद राज्यपाल के न्यायालय में बदल दिए गये।

यह न्यायालय सप्ताह में दो बार लगा करता था तथा 12 जूरियों की सहायता से दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा करता था।

आगे चलकर इस व्यवस्था में भी थोड़ा सुधार किया गया और सन् 1678 में इसे हाईकोर्ट ऑफ जूडिकेचर (High Court of Judicature) का दर्जा दे दिया गया। यह न्यायालय 10 जुलाई, 1686 तक कार्य करता रहा।

(ii) चोल्ट्री कोर्ट का पुनर्गठन

इसी दुसरे चरण में चोल्ट्री कोर्ट (Choultry Court) की न्यायिक व्यवस्था में भी कुछ सुधार एवं परिवर्तन किया गया। अब इन कोर्टो में भारतीय न्यायाधीशों के स्थान पर कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। ये कर्मचारी अपने न्यायिक कार्यों के साथ-साथ वेतनाधिकारी, मुद्राधिकारी एवं चुंगी अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे।

यह कोर्ट सप्ताह में दो बार, मंगलवार एवं शुक्रवार को लगा करता था। इसका दीवानी अधिकार क्षेत्र पचास पगौड़ों तक सीमित था। फौजदारी अधिकारिता के अन्तर्गत जूरी की सहायता से छोटे- छोटे अपराधियों से सम्बन्धित मामलों को निपटाया जाता था।

आपराधिक मामलों में बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के लिए मार्शल की नियुक्ति की गई थी। यही वह काल था जिसमें दण्ड के तौर पर माल एवं सम्पत्ति की जब्ती की व्यवस्था की गई। कुछ मामलों में अंग्रेज अधिकारियों को बेनीफिट ऑफ क्लर्जी (Benefit of Clergy) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।

न्यायिक दृष्टि से सपरिषद राज्यपाल का न्यायालय अन्तिम न्यायालय था, क्योंकि वही चोल्ट्री कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता था।

तृतीय चरण (सन् 1686 से 1726 तक)

न्यायिक प्रशासन में सुधार की दृष्टि से इस तृतीय चरण (1686 से 1726 तक) को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस चरण में दो प्रकार के विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की गई थी- (i) सामुद्रिक न्यायालय (Admiralty Court) तथा (ii) मेयर्स कोर्ट (Mayor’s Court)

(i) सामुद्रिक न्यायालय (Admiralty Court)

तीसरे चरण की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अथवा घटना सामुद्रिक न्यायालय (Admiralty Court) की स्थापना माना जाता है। इस कोर्ट की स्थापना सन् 1686 में की गई थी, जिसमें कुल तीन न्यायाधीश होते थे जिनमें से दो व्यापारी तथा एक कानून का ज्ञाता (विधि-विशेषज्ञ) होता था। इन न्यायाधीशों को ‘जज एडवोकेट’ (Judge Advocate) कहा जाता था।

सन् 1687 में इस न्यायालय के लिए एक महाधिवक्ता (Advocate General) तथा एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई थी। यह न्यायालय मद्रास क्षेत्र का शीर्षस्थ अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय था।

सामुद्रिक न्यायालय न्यायालय को दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण माना जाता है-

(क) पहला यह है कि इसमें प्रथम बार अनुभवी अधिवक्ता (सर जॉन बिग्ज) को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था, तथा

(ख) दूसरा यह कि इसमें कंपनी की व्यवस्थापिका को न्याय प्रशासन से अलग रखा गया। इस प्रकार न्याय-पालिका की स्वतन्त्रता का श्रीगणेश इसी चरण में होता है।

इस व्यवस्था का प्रभाव यह हुआ कि मद्रास के सपरिषद राज्यपाल के न्यायालय हाईकोर्ट ऑफ जूडीकेचर की अधिकारिता सामुद्रिक न्यायालय को सौंप दी गई। यही मेयर्स कोर्ट के फैसलों की अपीलें भी सुनता था। आपराधिक मामलों की सुनवाई जूरी (Jury) द्वारा की जाती थी।

इसी दौरान सन् 1689 में सर जॉन बिग्ज (Sir John Bigges) की मृत्यु हो जाने से सामुद्रिक न्यायालय में कोई विधि विशेषज्ञ नहीं रह गया था, इस कारण सामुद्रिक न्यायालय एक बार निलम्बित हो गया और उसे मेयर्स कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता नहीं रह गई।

सामुद्रिक न्यायालय को वापिस शुरू करने के लिए कोर्ट ऑफ जूडीकेचर का पुनर्गठन किया गया जिसमें तीन न्यायाधीश होते थे- एक विधि विशेषज्ञ तथा दो सपरिषद राज्यपाल के सदस्य।

जज एडवोकेट के रूप में सर जॉन डोलबिन (Sir John Dolbin) की नियुक्ति की गई थी, लेकिन सन् 1694 में डोलबिन को रिश्वत के आरोप में इस पद से हटा दिया गया था। इन सबके बावजूद यह न्यायालय सन् 1704 तक चलता रहा। इसी समय कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनके अनुसार-

(क) सपरिषद राज्यपाल के सदस्यों को एक-एक करके जज एडवोकेट का कार्यभार संभालना था,

(ख) कालान्तर में सन् 1704 में यह सुनिश्चित किया गया कि जज एडवोकेट का पद रिक्त रहना चाहिए,

(ग) सामुद्रिक न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग सपरिषद राज्यपाल द्वारा किया जाए तथा

(घ) सामुद्रिक न्यायालय एवं मेयर्स कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई सपरिषद राज्यपाल के न्यायालय द्वारा की जाए।

(ii) मेयर्स कोर्ट (Mayor’s Court)

मेयर्स कोर्ट की स्थापना तृतीय चरण की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है। सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना के दो वर्ष बाद सन् 1687 में राजपत्र जारी कर सन् 1688 में मद्रास में मेयर्स कोर्ट की स्थापना की गई।

इस कोर्ट का गठन मेयर एवं एल्डरमैन से मिलकर होता था। इसमें एक मेयर तथा 12 एल्डरमैन की व्यवस्था की गई थी।

मेयर तथा तीन एल्डरमैनों का कंपनी का अनुबंधित कर्मचारी होना आवश्यक था, शेष 9 एल्डरमैन किसी भी राष्ट्रीयता के हो सकते थे। गणपूर्ति के लिए एक मेयर तथा दो एल्डरमैनों की उपस्थिति पर्याप्त थी।

मेयर्स कोर्ट की अधिकारिता अत्यन्त व्यापक थी, जिसके तहत यह-

(क) अभिलेख न्यायालय (Court of Record) था,

(ख) दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई कर सकता था,

(ग) मृत्युदण्ड दे सकता था, लेकिन केवल भारतीयों को, अंग्रेजों को नहीं।

मेयर्स कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपीलें सामुद्रिक न्यायालय में की जा सकती थी। मेयर्स कोर्ट की सहायता के लिए रिकॉर्डर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। रिकॉर्डर कंपनी का अंग्रेज अनुबंधित कर्मचारी होता था, जिसके पास कानून का ज्ञान होना आवश्यक था। सर जॉन बिग्स को मेयर्स कोर्ट का प्रथम रिकॉर्डर (Recorder) नियुक्त किया गया था।

मेयर्स कोर्ट द्वारा मामलों का निपटारा संक्षिप्त प्रक्रिया तथा साम्य, न्याय एवं सद्विवेक (Equity, Justic and Good Conscience) के सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता था।

आपराधिक मामलों की सुनवाई में जूरी की सहायता ली जाती थी। ऐसा माना जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय उच्च कोटि के नहीं होते थे।

इस प्रकार सन् 1726 से पूर्व मद्रास के न्यायिक प्रशासन का विकास धीरे-धीरे तीन चरणों में हुआ।

महत्वपूर्ण आलेख

साक्ष्य विधि में सबूत का भार क्या है | एक वाद या कार्यवाही में यह भार किस पक्षकार पर होता है?

मूट कोर्ट क्या है? विधि के विद्यार्थियों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? समझाइये।