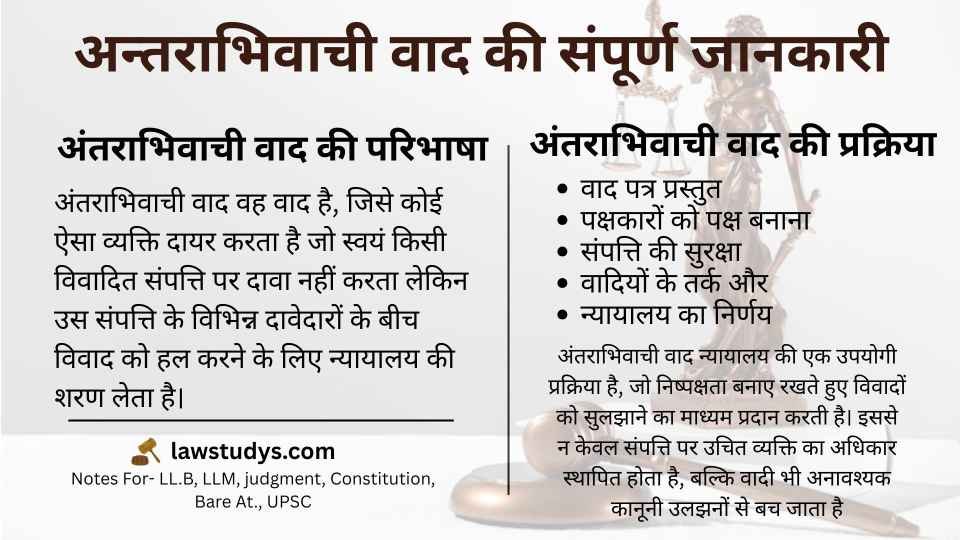

इस आलेख में अन्तराभिवाची वाद किसे कहते है?, इसकी परिभाषा, वाद की अन्तर्वस्तुएँ एंव न्यायालय में वाद की प्रक्रिया और इससे जुड़ी कानूनी धाराओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। विधि छात्रों और अधिवक्ताओं के लिए यह आलेख काफी उपयोगी है-

अन्तराभिवाची वाद

अन्तराभिवचनीय या अन्तराभिवाची वाद एक विलक्षण प्रकृति का ऐसा वाद है जिसमें विवाद वादी एवं प्रतिवादी के बीच नहीं होकर स्वयं प्रतिवादियों के बीच होता है। इसमें प्रतिवादी ही एक-दूसरे के विरुद्ध अभिवचन करते हैं, वादी का उसमें कोई हित नहीं होता।

अन्तराभिवाची वाद में विवाद किसी सम्पत्ति के अधिकार के बारे में होता है। प्रतिवादी ऐसी सम्पत्ति पर अपना-अपना अधिकार जताते हैं। सम्पत्ति वादी के कब्जे में होती है। वादी द्वारा ऐसी सम्पत्ति में अपने किसी अधिकार का दावा नहीं किया जाता है, उसका दावा तो केवल खर्चे का होता है। वह न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति सौंपने को तैयार रहता है।

यह भी जाने – न्यूसेंस क्या है: परिभाषा एंव इसके आवश्यक तत्व | Essential Elements Of Nuisance

अन्तराभिवचनीय वाद की परिभाषा

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 88 के अनुसार –

“अन्तराभिवचनीय वाद वहाँ संस्थित किया जाता है जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति एक-दूसरे के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होने वाले ऋण, धन अथवा अन्य किसी चल या अचल सम्पत्ति का दावा करते हैं, जो उस ऋण, धन या सम्पत्ति में भार अथवा खर्चों के अतिरिक्त अन्य कोई हित नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति न्यायालय के आदेशानुसार धन या सम्पत्ति किसी अधिकृत दावेदार को सौंपकर अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता है।”

उदाहरण के लिए – क कुछ आभूषण अमानत के तौर पर ख के पास रखता है। ख का ऐसे आभूषणों में कोई हित नहीं होता और न उसका कोई दावा होता है। कुछ समय बाद इन आभूषणों के सम्बन्ध में क, ग, घ व ङ में विवाद हो जाता है और सभी आभूषणों पर अपना-अपना हक जताते हैं तथा ख उनके विवाद में नहीं पड़कर न्यायालय में इस आशय का एक बाद संस्थित कर सकता है कि न्यायालय उन आभूषणों के हक़ के बारे में अपना विनिश्चय दे ताकि वह आभूषण हक़दार व्यक्ति को सौंपकर अपना खर्चा प्राप्त कर सकें। यही अन्तराभिवचनीय यानि अन्तराभिवाची वाद (interpleader suit) कहलाता है।

अन्तराभिवाची वाद की अन्तर्वस्तुएँ

संहिता के आदेश 35 नियम 1 के अनुसार, अन्तराभिवाची वाद में अन्य कथनों के साथ-साथ निम्नलिखित कथन भी किए जाने चाहिए –

(क) कि ऐसे वाद में वादी का भार एवं खर्चों (charges or costs) के अलावा और कोई हित निहित नहीं है,

(ख) कि प्रतिवादीगण द्वारा किए जाने वाले दावों (claims) का अलग-अलग कथन, तथा

(ग) कि वादी एवं किसी भी प्रतिवादी के बीच किसी प्रकार की दुरभिसंधि (collusion) नहीं है।

इस प्रकार अन्तराभिवाची वाद की मुख्य बात यह है कि, इसमें वादी का भार अथवा खर्चों को प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई हित नहीं होता है। धन अथवा सम्पत्ति को प्राप्त करने के बारे में विवाद प्रतिवादीगणों के बीच में ही होता है लेकिन वादी ऐसे वाद में केवल न्यायालय से सम्पति के हक़दार व्यक्ति के बारे में विनिश्चय (decision) चाहता है।

यह भी जाने – उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत | Section 2 BSA 2023

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संहिता के आदेश 35 नियम 1 का परन्तुक के अनुसार- जहाँ किसी ऋण, धन या सम्पत्ति के विवाद के बारे में प्रतिवादियों के बीच पहले ही कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन / लम्बित है तो अन्तराभिवाची वाद संस्थित नहीं किया जायेगा और यदि प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध ऐसे धन, ऋण या सम्पत्ति के लिए कोई वाद संस्थित कर दिया जाता है जो विचाराधीन है तो ऐसे अन्तराभिवाची वाद की कार्यवाही को संहिता के आदेश 35 नियम 3 के तहत रोक दिया जाएगा।

संहिता के आदेश 35 की कोई बात अभिकर्ताओं को अपने मालिकों पर और आभोगियों को अपने भू-स्वामियों पर ऐसे किन्हीं व्यक्तियों से, जो कि ऐसे मालिकों या भू-स्वामियों के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न है, परस्पर अन्तराभिवचन करने को विवश करने के लिए वाद संस्थित करने हेतु समर्थ नहीं बनाती है। (आदेश 35 नियम 5)

अन्तराभिवचनीय वाद की प्रक्रिया

संहिता के आदेश 35 नियम 4 में प्रथम सुनवाई पर प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार-

(क) न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई पर यह उद्घोषित कर सकेगा कि वादी वादग्रस्त विषय-वस्तु के सम्बन्ध में प्रतिवादीगणों के प्रति दायित्व से मुक्त हो गया है।

(ख) यदि न्यायालय यह समझे कि न्याय एवं सुविधा की दृष्टि से उचित है तो वह सभी पक्षकारों को वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथावत् बनाये रख सकेगा।

यह भी जाने – साक्ष्य विधि में सबूत का भार क्या है | एक वाद या कार्यवाही में यह भार किस पक्षकार पर होता है?

(ग) न्यायालय द्वारा वादी के खचों के बारे में आदेश दिया जा सकेगा।

(घ) वाद की सुनवाई पर पक्षकारों की स्वीकारोक्ति अथवा अन्य किसी आधार पर न्यायालय का समाधान हो जाने पर वह विवादित विषय- वस्तु के हक़ के बारे में अपना विनिश्चय दे सकेगा।

(इ) जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हो, वहाँ न्यायालय द्वारा विवाद्यकों की विरचना की जाकर मामले का विचारण किया जायेगा।

(च) न्यायालय द्वारा ऐसे वाद में मूल वादी के स्थान पर या उसके अतिरिक्त किसी दावेदार को वादी बनाया जा सकेगा।

ऐसे वादों का विचारण न्यायालय द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

संहिता के आदेश 35 नियम 2 में यह कहा गया है कि, जहाँ दावाकृत चीज ऐसी है जिसे न्यायालय में जमा किया जा सकता है या न्यायालय की अभिरक्षा में रखा जा सकता है, वहाँ वादी से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह विवादित विषय- वस्तु को न्यायालय में जमा करा दें अथवा न्यायालय की अभिरक्षा में रख दें।